大腸ポリープとは

大腸は、内腔から粘膜、粘膜下層、筋層、漿膜下層、漿膜と5層構造になっていて、粘膜と粘膜下層の間は粘膜筋板という薄い平滑筋で分離されています。ポリープはこのうち粘膜にできるできもので、大きく腫瘍性のものと非腫瘍性のものに分けられます。腫瘍性のものはさらに良性のものと悪性(がん)に分けることが出来ます。また非腫瘍性のものは、炎症から起こるものなど様々な種類があります。

大腸は、内腔から粘膜、粘膜下層、筋層、漿膜下層、漿膜と5層構造になっていて、粘膜と粘膜下層の間は粘膜筋板という薄い平滑筋で分離されています。ポリープはこのうち粘膜にできるできもので、大きく腫瘍性のものと非腫瘍性のものに分けられます。腫瘍性のものはさらに良性のものと悪性(がん)に分けることが出来ます。また非腫瘍性のものは、炎症から起こるものなど様々な種類があります。

大腸ポリープのほとんどは腫瘍性のもので、多くは良性の腺腫です。この良性の腺腫が時にがん化することがあるため、前がん病変とされています。また稀ですが最初から悪性の腫瘍として発症するがんもあります。

大腸カメラ検査では、ポリープを発見したらその場で切除してしまうことが可能で、将来のがん化を予防できます。

症状がほとんどないため

検査が重要です

大腸ポリープは、肛門に近い直腸部分でできることが多いのですが、ほとんどの場合は自覚症状がありません。時に大きくなって、直腸が狭くなり血便が見られたり、便潜血検査で陽性となったりするようなこともあります。しかし、検査を行う時に常に出血があるとは限りませんので、大腸カメラ検査が、唯一、大腸ポリープや初期の大腸がんを確実に発見する手段となります。

大腸がんを含めた生活習慣病のリスクが高くなる40歳を過ぎたら、定期的に大腸カメラ検査を受診することをお勧めしています。

大腸がんリスク

一般的に大腸がんの発症が増えてくるのは50歳を過ぎた頃です。しかし、前がん病変であるポリープや、その他の生活習慣病のリスクは40歳頃から増え始めます。大腸カメラ検査は40歳を過ぎると定期的な受診が推奨されています。しかし、血縁の家族に罹患した方がいる場合などには、かなり大腸がんリスクは高まります。そのため、該当する方は40歳にこだわらず、30代の初め頃から定期的な検査の受診をお勧めしています。

大腸内視鏡はポリープの

発見・診断・切除まで

可能な唯一の検査

大腸ポリープなど、大腸の異常を発見するための手段としては、便潜血検査、腸に造影剤を注入して撮像する注腸X線検査、大腸内視鏡検査といった方法があります。

便潜血検査

便潜血検査は、専用の採集キットを使って、日常の便のサンプルを採集する、いわゆる検便検査です。近年では、数日空けて2度採集し精度を高めていますが、便潜血陽性の多くは痔によるもので、その他にも炎症性腸炎の出血などのケースもあります。また初期の大腸ポリープや大腸がんは、ほとんど出血が起こらないため、もしポリープやがんがあったとしても潜血が陽性にならないことも多く、また進行したがんでも毎日出血が起こるとは限らないため、大腸がん発見の目安にはなりますが、精度から言えば数値的にはあまり高くありません。

しかし、便潜血検査で陽性となった場合には、確定診断のために必ず大腸カメラ検査を受ける必要があります。

注腸X線検査

まずは、肛門にチューブを挿入し造影剤を注入して、大腸のX線検査を行います。しかし、腸はしわやひだが多い組織で見落としが起こる可能性が高く、また組織を採集して病理検査を行うことも出来ません。そのため何か異常な所見があれば、大腸カメラ検査を受ける必要が出てきます。またX線の量は少ないとはいえ、被曝しますので、繰り返しの検査には向いていません。

まずは、肛門にチューブを挿入し造影剤を注入して、大腸のX線検査を行います。しかし、腸はしわやひだが多い組織で見落としが起こる可能性が高く、また組織を採集して病理検査を行うことも出来ません。そのため何か異常な所見があれば、大腸カメラ検査を受ける必要が出てきます。またX線の量は少ないとはいえ、被曝しますので、繰り返しの検査には向いていません。

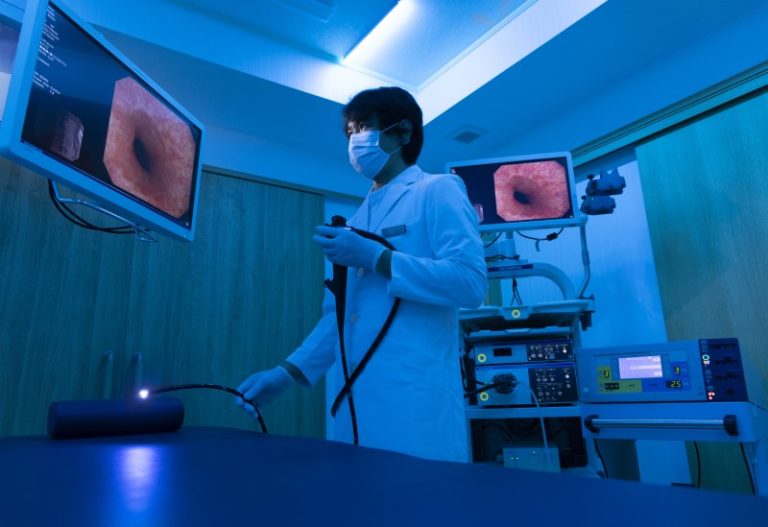

大腸内視鏡検査

先端に小さなカメラ、処置用の鉗子、照明などがついた小さなスコープを、細いファイバーを使って肛門から挿入し、直腸から小腸との境目部分や盲腸まで、大腸の粘膜全体を直接画像として確認出来る検査です。曲がりくねってしわやひだの多い腸管内部に、炭酸ガスを送り込むことで、極力伸ばしてくまなく観察出来るので、小さな病変も見逃すことがありません。前がん病変のポリープを見つけたらその場で切除する日帰り手術を行い、疑わしい組織を見つけたら一部を採集して病理検査を行うことも出来ます。

1日で、検査、治療、予防までを行うことが出来る唯一の検査です。

内視鏡検査による

大腸ポリープの診断

ポリープは特徴的な形や色をしていますので、経験を積んだ医師であれば、悪性・良性などの見分けをつけることも可能です。さらに、当院の内視鏡装置は、周辺の血管などの状態を浮き彫りはっきり映し出すことが出来る特殊な光線に切り替えることが出来ます。以前は色素を撒いて確認していたのですが、現在では一瞬で切り替えが可能ですので、患者様に余分な負担をかけることはありません。

こうした検査で、ある程度の状態を把握した上で、組織のサンプルを採集し、病理検査をすることで確定診断となります。

大腸ポリープや初期がんが見つかった場合は、その場で切除する日帰り手術を行いますが、ポリープが大きい、数が多い、進行がんが見つかったなどの場合は、入院による治療が必要になるケースもありますので、その場合は連携する高度医療施設を紹介して、スムーズに治療が受けられるようにしています。

内視鏡検査中に行う

大腸ポリープ切除の

日帰り手術

大腸カメラ検査で発見した腫瘍性のポリープは、良性の腺腫と悪性の大腸がんに分類出来ます。腺腫は基本的には良性のものですが、大きくなるとある程度の確率で大腸がんに変化することが知られています。また、大きくなるほど切除が難しくなるため、10mm程度までの大きさのうちに切除してしまったほうが良いとされています。

大腸カメラ検査で発見した腫瘍性のポリープは、良性の腺腫と悪性の大腸がんに分類出来ます。腺腫は基本的には良性のものですが、大きくなるとある程度の確率で大腸がんに変化することが知られています。また、大きくなるほど切除が難しくなるため、10mm程度までの大きさのうちに切除してしまったほうが良いとされています。

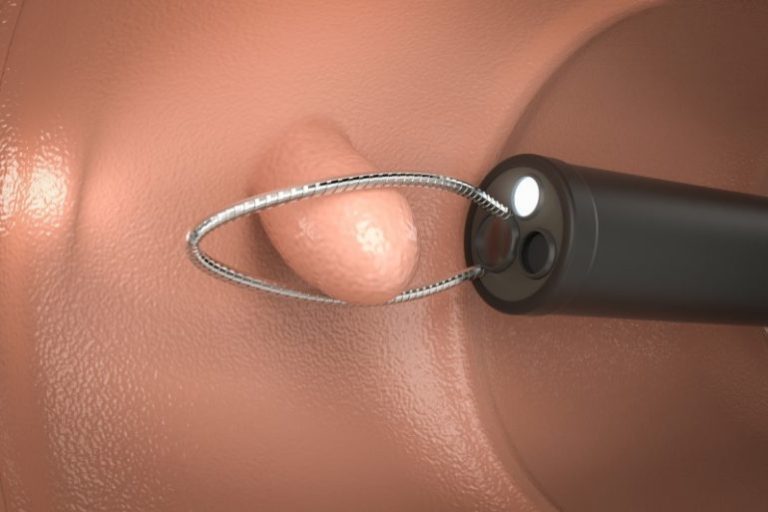

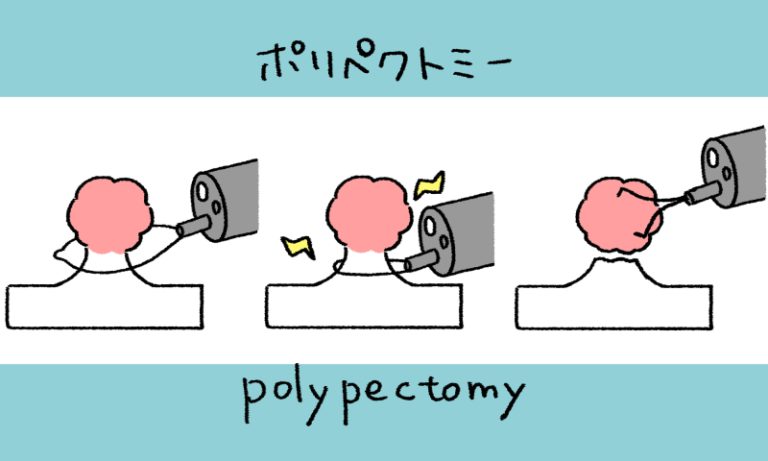

10mm程度までのものは、スコープの先についたスネアという投げ縄のようなワイヤーに通電せず切り取るコールドポリペクトミーという術式で切除が可能で、術後の出血もそれほど心配はいりません。10~20mmのものは、スネアで括りながら電気を通して焼き切るポリペクトミーという術式で行います。日帰り手術は可能ですが、やや出血のリスクなどが高くなり、術後の生活にしばらく制限がつきます。

20mm以上になると、入院の上の治療が必要になりますので、連係する高度医療機関を紹介して後日の手術となる場合もあります。

ポリペクトミー

ポリペクトミーは、腺腫に特徴的な、ポリープの根がキノコの軸のように茎になっている場合に有効な術式です。内視鏡装置のスコープの先端にはレンズの他、鉗子やスネアというワイヤーがついています。このスネアをポリープの茎にかけて括るようにして切除するのですが、10mmまでの場合は通電を行わずそのまま切除します。これをコールドポリペクトミーといいます。10mm~20mmの場合はスネアで括った後、スネアに通電して電気で焼き切ります。この術式がポリペクトミーです。この場合も日帰り手術が可能ですが、出血しやすいため、術後の制限がより厳しくなります。

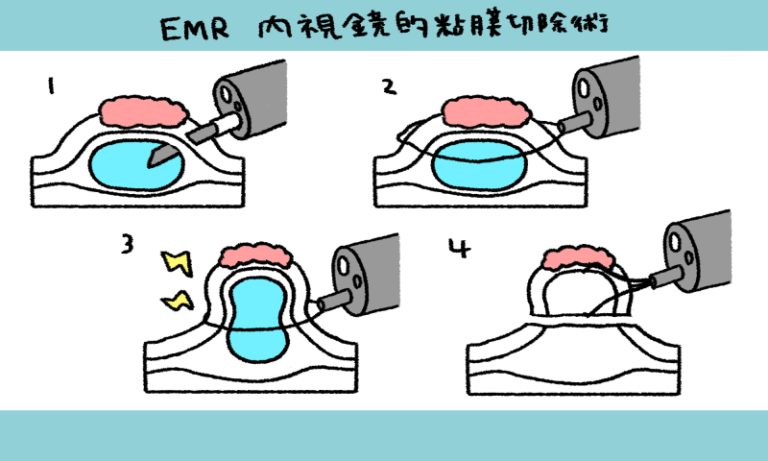

内視鏡的粘膜切除術(EMR)

粘膜下層に局注液を注入して病変部を盛り上げ、癌組織の根元にワイヤーをかけ、高周波電流により焼き切る方法

粘膜下層に局注液を注入して病変部を盛り上げ、癌組織の根元にワイヤーをかけ、高周波電流により焼き切る方法

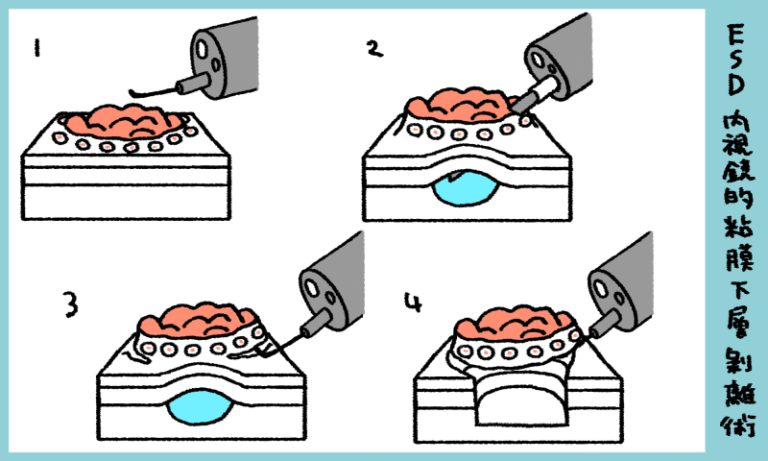

内内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

※必要な方は連携医療機関にご紹介致します。

癌病変を確認し、内視鏡用電気メスを使用し切除範囲をマーキングする。

粘膜下層に局注液を注入して病変部を盛り上げ、マーキングした部の外周を電気メスで切開する。その後、粘膜下層を剥離して切除し、病変を回収する。

粘膜下層に局注液を注入して病変部を盛り上げ、マーキングした部の外周を電気メスで切開する。その後、粘膜下層を剥離して切除し、病変を回収する。

ESDの開発の経緯

1996年頃に国立がんセンターを中心に、大きな病変や潰瘍瘢痕を伴い従来のEMRでは内視鏡による切除できなかった病変を一括切除するための内視鏡技術が研究されました。

その結果ITナイフやフレックスナイフ、フックナイフなどの内視鏡用電気メスが開発され、これらを用いることでより大きな病変を一括切除する方法が開発されました。この技術をESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)と言います。ESDでは従来のEMRでは切除できなかった大きな病変でも一括切除が可能で、一括切除することにより正確な病理組織診断ができるようになり、正確な治癒判定や追加治療の必要性の判断が可能となりました。

- 胃ESD:2006年4月保険収載

- 食道ESD:2008年4月保険収載

- 大腸ESD:2012年4月保険収載

ESDは最も先進的であり、かつ最も確実な内視鏡的切除手技であるが、大腸は屈曲やヒダの存在のため構造が複雑なうえ、壁も薄く手技的な難易度が非常に高い。

しかし分割切除を行った場合、正確な病理診断が困難となることや再発の危険性があるため、大腸病変においても一括切除の必要性が問われるようになった。このため虎の門病院などのESD基幹病院にて教育システムが構築され、大腸ESD術者の普及とつながっている。

ESDのメリットデメリット

長所

病変の一括切除が可能(大きな病変や瘢痕合併症例などの、EMRでは一括切除が困難な症例でも比較的安全に切除可能であり、病理学的評価が正確、再発リスクがきわめて低い)

短所

治療費が比較的高い、治療時間が長い、入院期間が長い、偶発症のリスクが高い、習得に時間がかかる、術者が少ない、施設が少ない

EMR vs ESD

- 病変の位置:肛門管に浸潤した病変やヒダをまたぐ病変はEMRでは切除しにくい

- 病変径:病変が大きいとEMRでは一括切除困難、EMRの際に使用するスネアは一般的には30mm程度の大きさまでである。このため病変径に関しては20mm程度の大きさであれば一括切除可能であるが、それ以上になると分割切除となる可能性が高い。

-

瘢痕の有無:瘢痕があるとEMRでは切除困難。上記のような条件を検討しESDとEMRを使い分けることが必要である。

ESDにおける偶発症

①出血

出血には、術中出血、術後出血がある。ESDにおいて術中出血のコントロールが非常に重要であり、常に術野をドライに保ち視野を確保しなければならない。出血があればウォータージェットを使用し出血点を確認した後に止血鉗子による凝固波を使用し止血する。更に出血が続く場合にはクリップにて止血する。

②穿孔

粘膜切開、粘膜下層剥離のどの段階でも起こりうる。多くは数ミリ程度の微小穿孔であり、術中に気付くことが多く、すみやかにクリップによる閉塞術を行うのが原則である。気腹が著明な場合には経皮的に穿刺し脱気をする。その後禁食による腸管安静および抗生剤投与を行えば保存的加療で改善することもあるが、しかし腹膜炎を認めた場合は緊急手術となる。

内視鏡で切除可能な

大腸ポリープ

大腸がんができやすい部分は、直腸からS字結腸という、大腸の出口付近の部位になります。つまり、便が溜まって負荷がかかりやすい部分には病変が起こりやすいということになります。そのため、この部分は非腫瘍性ポリープについても好発部位となっています。

非腫瘍性のポリープについては、積極的に切除はせず、基本的には経過観察で変化が無いか見守ることになります。

一方、腫瘍性ポリープの場合、例え良性の腺腫であっても、放置すると肥大化して悪性化する危険性がありますので、基本的に完全切除対象となります。また、粘膜が凹んでいるものや平坦なものについては、組織を一部採集して病理検査を行い、確定診断します。

日帰り手術で切除対象となるポリープはおよそ20mm以下のものです。その他のものについては、病変の色、形から判断し、病理検査を行った上で、その後の治療方法を決定していくことなります。

もし、悪性のポリープが粘膜筋板を超えて粘膜下層まで至っている場合、進行がんが疑われます。その際は、内視鏡下の手術では、がんを完全に取り切ることが出来ないため、(外科的手術)となるケースが多くなっています。

大腸がんリスクについて

大腸がんが増えてくるのは、統計的には50歳以上の年齢層になりますが、それ以前に前がん病変である腺腫が増えてくる40歳を超えた辺りから、定期的に大腸カメラ検査を受けることが推奨されています。

大腸カメラ検査は、唯一前がん病変である大腸ポリープや初期の大腸がんを、肉眼的に見つけることが出来る検査であると同時に、それらを発見した場合、可能な限り切除してがん化の予防に繋げたり、病理検査によって確定診断に結び付けたりすることが出来る、優れた検査です。

通常のケースでは40歳以上が推奨ですが、血縁家族に大腸がんやポリープを発症した人がいる場合、また食習慣などで高カロリー食に偏っている人、肥満のある人(特に内蔵脂肪型の肥満)、飲酒・喫煙習慣など、生活習慣に問題のある人なども、40歳にこだわらず30歳を過ぎた辺りからしっかりと毎年検査を受けることが望ましいとされています。