消化器内科

消化器内科では、食道から胃、十二指腸、小腸、大腸までの消化管と、それに付属する胆嚢、膵臓、肝臓などの消化器全体の不調や疾患を診療し、内科的治療を行う治療科です。どのような症状が出ているのか、いつ頃から起こったのかなどの問診によって患者様の体調を見極め、必要な検査を行った上で診断します。患者様には、診断結果を分かりやすく説明し、今後の治療などについて検討していきます。

消化器内科では、食道から胃、十二指腸、小腸、大腸までの消化管と、それに付属する胆嚢、膵臓、肝臓などの消化器全体の不調や疾患を診療し、内科的治療を行う治療科です。どのような症状が出ているのか、いつ頃から起こったのかなどの問診によって患者様の体調を見極め、必要な検査を行った上で診断します。患者様には、診断結果を分かりやすく説明し、今後の治療などについて検討していきます。

対応疾患

- 胃食道逆流症(GERD)、逆流性食道炎、非びらん性胃食道逆流症(NERD)、バレット食道(バレット上皮)、好酸球性食道炎、食道がんなどの食道の疾患

- 急性胃炎、慢性胃炎、萎縮性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、ピロリ菌感染、胃底腺ポリープ、胃過形成ポリープ、胃アニサキス症、機能性ディスペプシア、胃がんなどの胃・十二指腸の疾患

- 感染性腸炎、大腸ポリープ(腺腫)、大腸過形成ポリープ、大腸憩室症、大腸がんなどの大腸の疾患、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)、過敏性腸症候群、虚血性腸炎、急性虫垂炎、便秘などの腸の疾患

- 胆嚢結石症、脂肪肝、膵炎などのその他消化器の疾患

主な症状

- 胸やけ、胃もたれ、のどのつかえ、飲み込みにくい、悪心(吐き気)、嘔吐、胃痛、食欲不振、黒色タール便といった上部消化管の症状

- 腹痛、便秘、下痢、腹部膨満感、残便感、血便や粘血便、それに伴う貧血といった下部消化管の症状

肝臓・胆のう・膵臓の

よくある疾患

脂肪肝

脂肪肝は、体内で余分な糖や脂質が中性脂肪に変わり、肝臓に蓄積している状態です。脂肪が肝臓全体の30%以上を占めると診断されます。多くの脂肪肝の患者様はメタボリックシンドロームも抱えており、これを放置すると肝臓の機能が低下し、重篤な疾患である肝炎や肝硬変に進行する危険性があります。また、脂質異常や糖尿病などの生活習慣病を引き起こし、動脈硬化の進行リスクを高める可能性もあります。そのため、脂肪肝は健康に深刻な影響を与える病気であり、早期の対策と適切な治療が必要です。

肝機能障害

肝機能障害は、肝細胞が何らかの原因で炎症を起こし、細胞が破壊される疾患です。この状態では、ASTやALTなどの酵素が血液中に漏れ出すため、血液検査で異常値が見られます。

ウイルス性肝炎(主にB型やC型)、脂肪肝・非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、アルコール性肝障害、薬物性肝障害、自己免疫性肝炎などが肝機能障害の主な原因です。異常が見つかった場合は、生活習慣を改善して肝機能を向上させることが重要です。

肝硬変

肝硬変は、B型肝炎やC型肝炎、アルコール性肝障害、脂肪肝などの慢性肝疾患が原因で、肝臓内の繊維組織が増加し、肝臓が硬くなる状態です。症状は自覚症状のない代償期と、症状が現れる非代償期に分かれます。主な症状には、腹水やむくみ、黄疸、食道静脈瘤の破裂による吐血、肝性脳症などがあります。

胆石(胆のう結石症)

胆のう内に形成される結石である胆のう結石は一般的に胆石と呼ばれます。典型的な症状は、みぞおちから右の肋骨下にかけて強い痛みが生じ、時には背中や右肩にも痛みが及ぶことがあります。症状がない場合は通常、検診などで偶然発見され、その場合は経過観察が一般的な対処法となります。

急性膵炎

膵臓内の消化酵素が膵臓自体を消化する状態を急性膵炎と呼びます。主な原因は胆石と飲酒で、膵管の出口が胆石で塞がれることが炎症を引き起こします。発症すると、背中や上腹部に激しい痛みや嘔吐が起こり、発熱や黄疸も現れることがあります。炎症は周囲の臓器にも広がることが多く、症状が出たらすぐに入院して治療を受ける必要があります。

膵臓がん

膵臓がんは特有の症状がないため、早期発見が難しいです。初期症状は腹部の不快感、食欲減退、体重減少など他の疾患でも見られることが多く、進行すると胃の不快感、腹痛、腰背部痛、黄疸などが現れます。

原因についてはっきりしたことは分かっていませんが、喫煙、糖尿病、慢性膵炎、膵のう胞、膵臓がんの家族歴などが関連している可能性が考えられます。これらに該当する場合は、定期的な検査を受けて早期発見に努めることが重要です。

肝臓がん

肝細胞がんの主な原因は、ウイルス性肝炎やアルコール性肝炎、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)などです。そのうち約90%はB型肝炎やC型肝炎ウイルスなどのウイルス性肝炎によるものとされています。

ウイルス感染が長期間続くと、肝細胞の破壊と再生が繰り返され、最終的に肝臓が硬くなり肝硬変が引き起こされます。この過程で、がんを促進する「がん遺伝子」と本来細胞のがん化を抑制する役割を持つ「がん抑制遺伝子」に影響が及び、遺伝子の変異が積み重なることで肝細胞がんの発生リスクが高まります。

大量の長期間の飲酒も肝細胞に損傷を与え、遺伝子の異常を引き起こす可能性があります。さらに、アルコールを摂取しない場合でも脂肪肝が発生し、肝臓の炎症が起こることで、がんが発生する可能性があります。最近では肝炎ウイルスの治療の進歩により、ウイルス性肝炎による肝細胞がんの発生は減少していますが、非アルコール性脂肪性肝疾患に関連する肝細胞がんは増加している傾向があります。

健康診断の結果が

気になる方は

ご相談ください

企業や個人で受けた健康診断の結果、胃部X線検査や便潜血検査などで異常を指摘された、人間ドックでピロリ菌感染を指摘された場合は、消化器に何らかの疾患を抱えている可能性があります。しかし、例え胃がんなどがあったとしても、初期のうちに発見出来れば、現在の医学では、開腹などを行わない侵襲の低い処置で完治させることも可能になっています。

企業や個人で受けた健康診断の結果、胃部X線検査や便潜血検査などで異常を指摘された、人間ドックでピロリ菌感染を指摘された場合は、消化器に何らかの疾患を抱えている可能性があります。しかし、例え胃がんなどがあったとしても、初期のうちに発見出来れば、現在の医学では、開腹などを行わない侵襲の低い処置で完治させることも可能になっています。

そのためには、検査で異常を指摘されたり、ご自身でちょっとした違和感を感じたら、すぐに精密検査を受けることをお勧めします。

当院の医師は、消化器についてしっかりと研鑽を積み、症例も積み上げてきた専門医です。その持てる技術を存分に発揮することが可能な高精細な内視鏡システムなどを駆使し、高精度でありながら、患者様に与える苦痛の少ない検査を提供しています。

内視鏡検査というと、胃カメラも大腸カメラも苦しいと思う方も多いかもしれませんが、当院ではそれらの技術に加え、ご希望に応じて、うとうとしているような状態で検査を受けることが出来る鎮静剤を用いた検査も実施していますので、苦手意識のある方も、ためらわずにご相談ください。

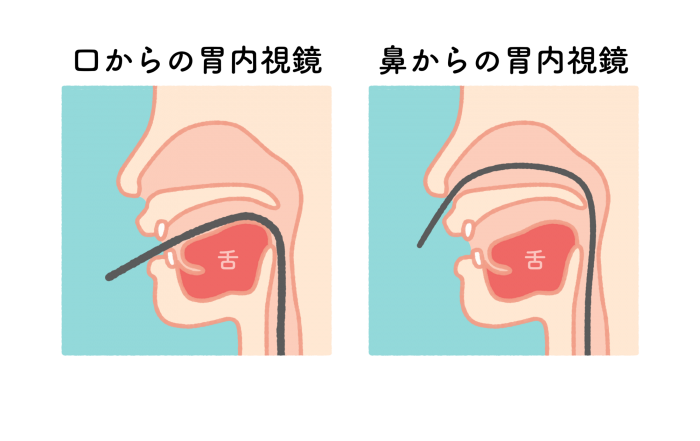

当院では、患者様のご希望に応じて経鼻内視鏡検査と経口内視鏡検査のどちらかを選択頂けます。

鎮静剤を使わない検査の場合は、その場で医師が患者様に映像を見せながら所見を伝えることも可能で、検査終了後、結果説明を受けたらすぐにご帰宅いただけます。

また、鎮静剤を使用した場合は、ストレッチャーベッドでそのままプライバシーに配慮したリカバリールームに移動、目が覚めるまで30分~60分ほどお休みいただいた後、結果説明を行い、ご帰宅となります。なお、鎮静剤を使用する場合は、ご自身で自動車、バイク、自転車などの運転は出来ません。公共交通機関を利用するか、家族の方に送迎をお願いしています。

また、大腸カメラ検査では、前がん病変である大腸ポリープが発見された場合、その場で切除を行う日帰り手術にも対応していますので、検査から治療、そして将来の大腸がん発症の予防までが1日という短時間で完了することになります。

また、平日はお仕事などで時間が取れないという方には、土曜日も内視鏡検査を受けることが出来るようにしております。

胃カメラ検査は毎年、大腸カメラ検査は2年に一度の受診をお勧めしています。いつでも当院までご相談ください。

当院における内視鏡の特色

上部消化管内視鏡検査

(胃カメラについて)

経口内視鏡

- ハイビジョンタイプ(高画質)の内視鏡を使用しています。

- 拡大観察機能を備えた内視鏡を使用しています。

- NBI(狭帯域光:特殊光)搭載の内視鏡を使用しています。精度の高い診断が可能であり、微小癌(極めて小さな癌)も発見できます。

上部消化管用ビデオスコープ

上部消化管スコープは、挿入部の長さが主に1030mmで、食道から胃、十二指腸までを診ます。先端部は、正面にレンズが向いている直視型で、正面を観察するのに適しています。太さは、口から挿入する標準タイプで直径約10mm、鼻からも入れられる極細径タイプで半分の約5mmです。

NBI(Narrow Band Imaging:

狭帯域光観察)

がんなどの腫瘍は、細胞を増殖させるため、毛細血管を使ってエネルギーを集めます。血管がない場合は、自分で作ります。この現象は、「血管新生」と言われます。一方、狭い帯域の青い光は血管中のヘモグロビンに強く吸収される性質があります。NBIは専用の光学フィルターにより、光のスペクトラムを狭帯域化します。ヘモグロビンに強く吸収される波長で粘膜表面の毛細血管を浮かび上がらせることで、病変部を見つけ出します。通常光の内視鏡の「色素法」に似ていますが、NBIは光学的な手法であるため、粘膜の状態の影響を受けにくく、色素散布の手間も要りません。

経鼻内視鏡

(胃カメラについて)

経鼻内視鏡

内視鏡の径(太さ)が経口内視鏡の約半分の細さであり、鼻から挿入するので舌を圧迫しません。これにより嘔吐反射(オエッとすること)が軽減され楽に検査ができます。また鼻からの挿入ですので検査中に医師と会話することも可能です。

内視鏡の径(太さ)が経口内視鏡の約半分の細さであり、鼻から挿入するので舌を圧迫しません。これにより嘔吐反射(オエッとすること)が軽減され楽に検査ができます。また鼻からの挿入ですので検査中に医師と会話することも可能です。

下部消化管内視鏡検査

(大腸カメラについて)

大腸内視鏡

- ハイビジョンタイプ(高画質)の内視鏡を使用しています。

- 拡大観察機能を備えた内視鏡を使用しています。

- PCFという通常より径が細い内視鏡を導入しています。径が細ければ挿入時の痛みが軽減できます。

- NBI(狭帯域光:特殊光)搭載の内視鏡を使用しています。精度の高い診断が可能であり、微小癌(極めて小さな癌)も発見できます。

大腸用ビデオスコープ

大腸用ビデオスコープは、成人で長さが1.5mに達する大腸に対応するため、1330mmと上部消化管用より長いのが特徴です。先端部は直視型です。大腸への挿入性を確保するために、挿入部の硬さが硬度可変ダイアルで変えられるようになっています。直径も約12mmと上部消化管用に比べて少し太くなっています。

下部消化管内視鏡の挿入

大腸カメラは痛い、辛いと思っている方もいますが痛みは挿入時に内視鏡で腸が過度に引き伸ばされる時に起こります。つまり挿入時に腸を伸ばさないようにする為に当院では軸保持短縮法という方法で挿入いたします。また受動彎曲機能付きの内視鏡を導入しているので痛みが軽減できます。更に通常は空気にて腸管を膨らませますが、当院ではCO2送気(UCR装置)にて腸管を膨らませることができるので、検査中及び検査後の腹満感を軽減し楽に検査が受けられます。以上を駆使し痛みのない検査を致します。

鎮静下内視鏡検査

鎮静下内視鏡検査とは薬剤を使用し眠った状態(うとうとした状態)で検査をすることです。検査への不安が強い方や、過去に内視鏡検査でとても辛かった経験がある方は鎮静下で上部消化管内視鏡検査、下部消化管内視鏡検査をすることが可能です。ただし目が覚めた後に、ぼーっとすることがあるので、検査後2時間程度は休んで帰る必要があります。