肛門内科

肛門内科は、痔など肛門の周辺に生じる疾患を専門にする診療科です。痔には何種類かありますが、どれも命に危険が及ぶという程ではなく、また場所が場所だけに恥ずかしがってしまい、少しぐらい調子が悪くても受診をためらってしまう傾向もあります。

しかし、痔は早期に治療すれば簡単な治療で治りますが、放置することによってだんだんと悪化し、肛門機能に障害が起こるなど日常生活の質(QOL)を大きく低下させてしまいます。

当院の治療では、単に今ある痔を治すだけではなく、将来的な再発予防のために治療から生活指導までを行っています。

また診察室や待合室も十分プライバシーに配慮しておりますので、安心してご相談ください。

痔の種類

痔には、肛門にいぼのような腫れ物ができるいぼ痔(痔核)、肛門の皮膚が切れてしまう切れ痔(裂肛)、肛門の内部からお尻の内部へと膿が浸食してトンネルのような穴が空いてしまう穴痔(痔ろう)に分けることが出来ます。またいぼ痔には肛門の外側にできる外痔核と直腸側にできる内痔核があります。

それぞれの痔の分類によって全く治療法が異なってきます。いぼ痔と切れ痔は早期に発見すれば比較的軽い治療のみで完治出来ますが、痔ろうだけは手術でしか治すことが出来ません。

しかし、その手術も早いうちに受けておくことで、単純で軽い手術で済むことになります。

また痔は非常に再発しやすい疾患です。再発を繰り返すと、だんだん肛門が変形してしまったり、一部機能が損なわれてしまったりすることもありますので、ちょっとした変化に気づいたらすぐに受診してください。

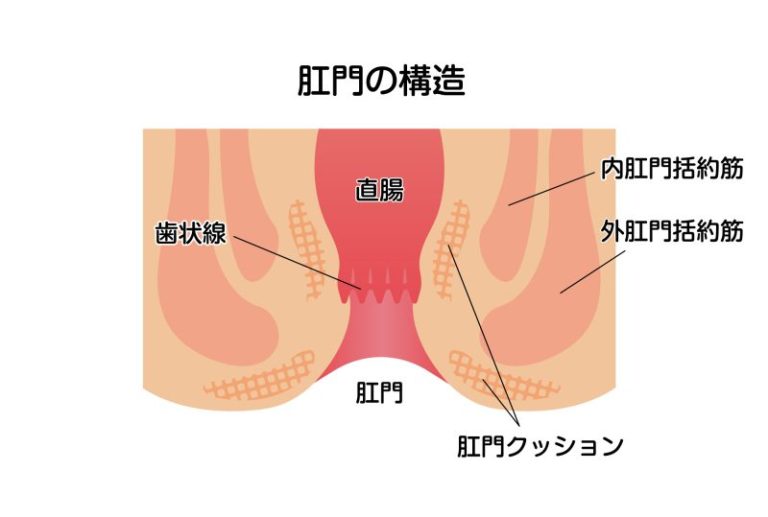

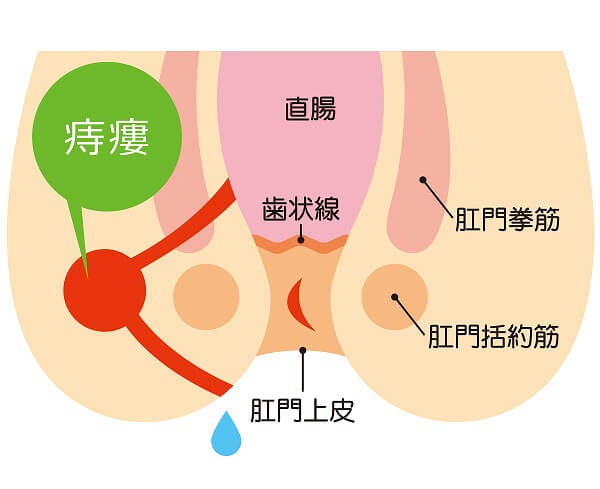

肛門周辺の構造

肛門は直腸と外部の皮膚が直接繋がった組織です。その境目となる部分は歯状線といって、波形をした繋ぎ目になっています。肛門側(皮膚側)には知覚神経があり、この部分に痔ができると痛みを感じます。しかし、直腸側の表面は粘膜で、その部分には知覚神経が通っていないため、内痔核はまず痛みを感じることがありません。

歯状線には、肛門陰窩という小さな凹みがあり、その内部に肛門腺という肛門粘液を出す組織があります。

肛門の周りは内側と外側の2種類の括約筋で保持されており、内肛門括約筋は不随意筋、外肛門括約筋は随意筋でできており、どちらも肛門を開けたり閉めたりする役割を果たしています。

また、その内側には静脈叢という毛細血管がたくさん集まった部分があり、これが肛門に対するクッションの役割を果たします。こちらは、それほど力を必要とせず肛門を閉めて、便や粘液、臭いなどが漏れにくい構造になっています。

痔を悪化させた場合、これらの機能に障害が起こってしまう可能性がありますので、不調を感じたら急いで受診する必要があります。

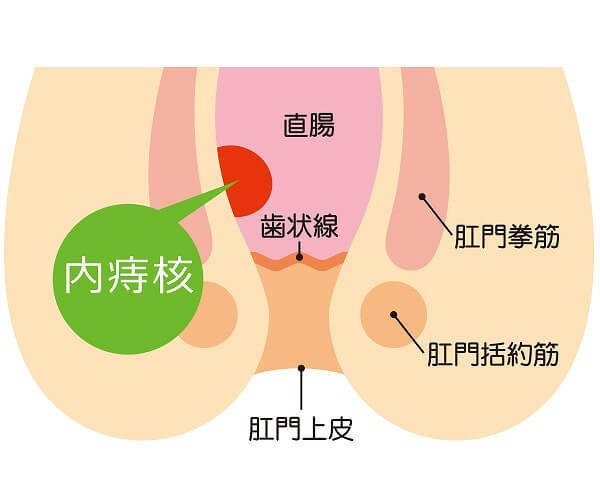

いぼ痔(痔核)

排便の際のいきみすぎ、座りっぱなしの仕事など、何らかの理由で肛門周辺の血流が悪くなると、静脈叢でうっ血が起こります。やがてうっ血部分が腫れていぼのようになるのがいぼ痔で、医療用語では痔核と言います。

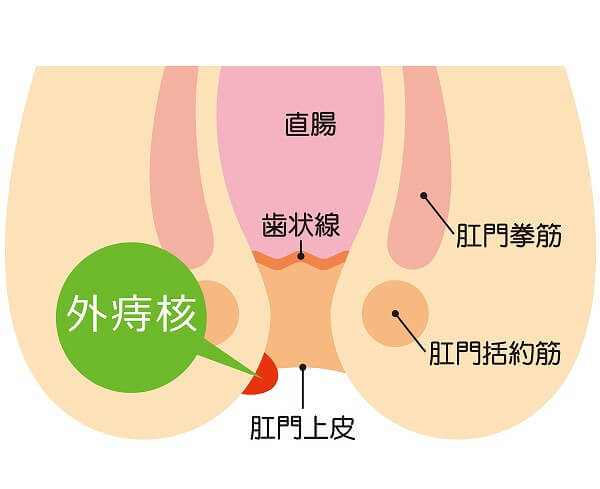

この痔核が歯状線より直腸側でできたものを内痔核、外側でできたものを外痔核と言います。

外痔核は、痛みがありいぼ状のものが手に触れるため、お風呂やトイレの後拭こうとする時に気づくことが多いのですが、内痔核は痛みが無く排便の際に脱出(脱肛)するようになって初めて気づくこともあります。この2つは治療法も異なります。

内痔核について

直腸粘膜には知覚神経が無いため、痛みを感じることがありません。やや進行して出血が起こる、脱肛するなどで初めて気づくことが多いため注意が必要です。

脱肛は排便の際などに起こり、最初のうちは自然に戻りますが、だんだん指で押し戻さないと戻らなくなり、やがて押しても戻らないようになってしまいます。また脱肛した後、肛門によって輪ゴムのように締め付けられる嵌頓痔核(かんとんじかく)になると、患部への血流が止まり、激痛と共にやがて組織が壊死してしまうこともありますので、緊急に治療を受ける必要があります。

外痔核について

肛門の皮膚部分の静脈叢がうっ血した状態で、いぼ状の腫れ物ができてしまいます。特に肛門周辺の皮膚部分には複雑に神経が通っていて、強い痛みを感じやすいのが外痔核です。ただし、出血はあまりありません。

外痔核の中でも、踏ん張ったりいきんだりした際に突然できる血豆のような痔核は、血栓性外痔核と言います。これはその名の通り血の塊ですので、時間が経てば自然に消えていきます。

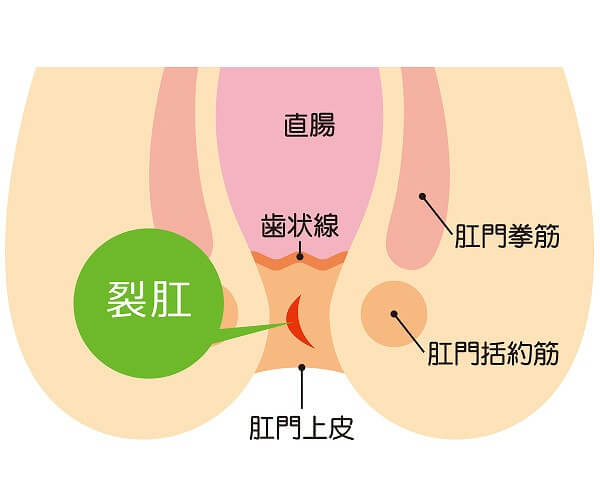

切れ痔(裂肛)

便秘後の太くて硬い便、下痢の際に勢いが良すぎる便などの通過に肛門の皮膚が耐えられなくなり、切れてしまった状態が切れ痔で、医療用語では裂肛と言います。

便秘後の太くて硬い便、下痢の際に勢いが良すぎる便などの通過に肛門の皮膚が耐えられなくなり、切れてしまった状態が切れ痔で、医療用語では裂肛と言います。

傷になっている状態ですから、排便時などに強い痛みが起こります。出血はほとんど無いか、あっても排便後にペーパーに付く程度です。

薬物療法で、比較的簡単に治すことが可能ですが、便秘体質や下痢体質の人は再発を繰り返しやすく、悪化することも多くなるため注意が必要です。悪化させてしまった場合、切れ痔の傷痕が瘢痕化や繊維化(弾力性のない組織になる)して、肛門が狭くなったり、肛門機能に障害が起こったりします。

当院では、こうした腸の状態の改善も含めて治療を行いますので、切れ痔を繰り返す方は一度ご相談ください。

痔ろう(あな痔)

歯状線にある肛門陰窩の中には肛門腺があります。通常は肛門陰窩に便が入り込むことは無いのですが、下痢などを起こしている時に、誤って肛門陰窩の内部に軟らかい便が入り込み、肛門腺で感染を起こしてしまうことがあります。この状況は、シャワートイレによる洗い過ぎで、肛門周辺に残った便が下痢便と同様に軟化して起こることもあります。

歯状線にある肛門陰窩の中には肛門腺があります。通常は肛門陰窩に便が入り込むことは無いのですが、下痢などを起こしている時に、誤って肛門陰窩の内部に軟らかい便が入り込み、肛門腺で感染を起こしてしまうことがあります。この状況は、シャワートイレによる洗い過ぎで、肛門周辺に残った便が下痢便と同様に軟化して起こることもあります。

感染を起こすと、膿が溜まり肛門側へ出ることが出来ずに、お尻の内部に向けて出口を求めて穴を穿つようになります。この状態が肛門周囲膿瘍です。この時、お尻の周辺は熱を持ったり、腫れ上がったり、鈍痛が起こったりして排便だけでなく排尿が困難になることもあります。

やがて、耐えきれなくなった皮膚が破れ肛門陰窩から肛門周囲の皮膚部分まで細いトンネルが出来上がります。これが痔ろうの状態です。こうなると膿が排出され腫れや痛みは引いていきます。

痔ろうは手術でしか治せない痔です。初期のうちなら比較的単純な手術で治せます。しかし、痔ろうも再発を繰り返しやすく、放置していると、トンネルが枝分かれしてアリの巣のように複雑化してしまうこともあります。そうなると、大がかりな手術が必要になり、肛門機能にも障害が起こりやすくなりますので、症状を感じたら出来る限り早めに治療を受けるようにしましょう。

肛門内科の診察の流れ

1受付

ご来院されたら、まずは受付をお訪ねください。その際、健康保険証、各種医療証、お薬手帳、また他院から紹介状(診療情報提供書)をお持ちの方はそちらもお渡しください。

ご来院されたら、まずは受付をお訪ねください。その際、健康保険証、各種医療証、お薬手帳、また他院から紹介状(診療情報提供書)をお持ちの方はそちらもお渡しください。

2問診票の記入

受付で問診票をお渡ししますので、受付にお申し付けください。また記入方法が分からないなどの場合は、遠慮無くスタッフにご相談ください。

3診察

順番になりましたら、受付にてお声がけいたします。診察室にお入り頂き、医師による問診と診察を行います。診察台に横になって壁の方を向き、軽く膝を曲げてください。下着は全部下げる必要はなく、お尻を診察出来る程度にお下げください。その上からスタッフが大判のタオルをかけます。診察は医師がタオルを上げて行います。

触診や肛門鏡による検査などは医療用のゼリーをたっぷり使用して、痛みや不快感に十分配慮しております。

4説明

診察の結果、どのような状態になっているか、分かりやすくご説明いたします。その際、分からないことがあれば何でもお気軽にご質問ください。その状態に合わせた治療方法の選択肢をご提案して、ご納得頂ける治療方法によって治療を進めることになります。

痔の再発予防

痔は排便や、座り続ける状態、下腹部に無理に力が加わった状態などから肛門に負担が掛かることで起こります。また、下痢や便秘など消化器の異常によっても起こります。

こうした状態は、食生活、飲酒、排便習慣、お仕事のスタイルといった生活習慣に大きく関連しています。

痔には、この生活習慣を改善しない限り、再発を繰り返しやすいという特徴があり、それによって、最悪の場合は肛門機能が大幅に低下したり、失ってしまったりするケースもあります。

当院では、単にそこにある痔を治療するだけではなく、生活習慣の改善、腸などの消化器疾患の改善といった点まで総合的に踏み込んで、出来る限り再発の少ない治療を心掛けております。また、生活習慣の改善や辛い治療を我慢するのではなく、出来る限り患者様の負担を減らした「持続可能な」治療を目指していますので、痔疾の症状でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

医療機関との連携

当院では、高度な検査や高度な治療などが必要になる場合、連係する公立病院や大学病院、基幹病院などをご紹介し、患者様にスムーズに検査・治療を行って頂きます。また、その後のアフターフォローもしっかりと行っており、患者様やご家族の方に安心して医療を受けて頂ける環境を作っております。