炎症性腸疾患

(IBD)について

炎症性腸疾患は広義には、腸が炎症を起こすことによって生じる疾患の総称ですが、通常は狭い意味で潰瘍性大腸炎とクローン病などの原因のはっきりしない腸炎の総称としており、英語のInflammatory Bowel Diseaseの頭文字を取ってIBDと呼ばれています。

腸粘膜が炎症を起こすと、腹痛、発熱、下痢などの症状を起こし、炎症が進むと粘膜表面が傷つくびらん、さらに進むと筋層にまで傷が至る潰瘍などを起こすこともあります。

炎症性腸疾患の原因と種類

炎症性腸疾患には、原因がはっきりしている特異性腸炎として、通常の細菌やウイルスによる感染性のもの、薬の副作用によるもの、全身性の疾患によるもの、放射線被曝によるもの、血液循環の異常によるものなどがあります。一方、原因の分からないものは非特異性腸炎として、難病指定されている潰瘍性大腸炎、クローン病、非特異性多発性小腸潰瘍症などの他、単純性潰瘍といった疾患が挙げられます。

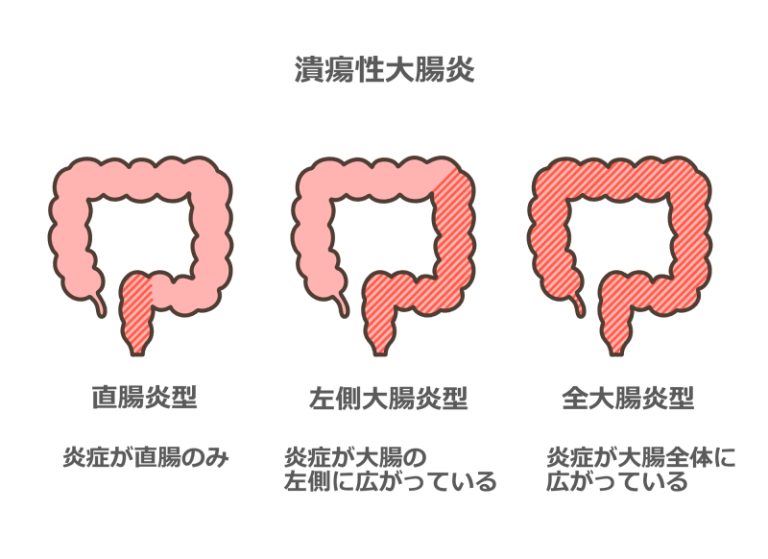

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎とは

原因がはっきりと分からないまま、大腸の粘膜が炎症を起こし、びらんや潰瘍を生じます。症状が激しい活動期(再燃期)と比較的落ち着いている寛解期を繰り返すことが特徴で、残念ながら根治に至る方法は見つかっていません。そのため難治性の疾患として、厚生労働省によって難病指定されています。

しかし、近年の研究で、自己免疫が関わり、体内で腫瘍に出血性の壊死を起こさせるTNF-αという物質を大量に産生されることによって炎症が起こっていることまで判明してきました。

適切な治療を行えば、症状の落ち着いた寛解期の状態を続けることが可能ですが、悪化すると手術が必要な場合もあり、しっかりと治療を続けることが大切です。

症状

腹痛を伴う下痢が続き、時に血便が見られます。こうした症状が活発に現れている活動期が過ぎると比較的穏やかな寛解期となり、また活動期(再燃期)を迎えるという繰り返しになります。

腹痛を伴う下痢が続き、時に血便が見られます。こうした症状が活発に現れている活動期が過ぎると比較的穏やかな寛解期となり、また活動期(再燃期)を迎えるという繰り返しになります。

症状が悪化すると、発熱、出血による貧血、体重減少などが現れることがあります。また炎症が続くことによって大腸がんの発症リスクが高まるため、定期的な大腸カメラ検査が必須です。

合併症

潰瘍が悪化すると、腸壁の奥まで障害が及んで、大出血、穿孔などを起こすことがあります。また潰瘍によって狭窄を起こし、ガスを出せず中毒症状となるようなこともあります。

さらに、腸管以外の場所で皮膚や目、関節、口腔、肝臓や胆道といった臓器などでも炎症などの症状を起こすこともあります。

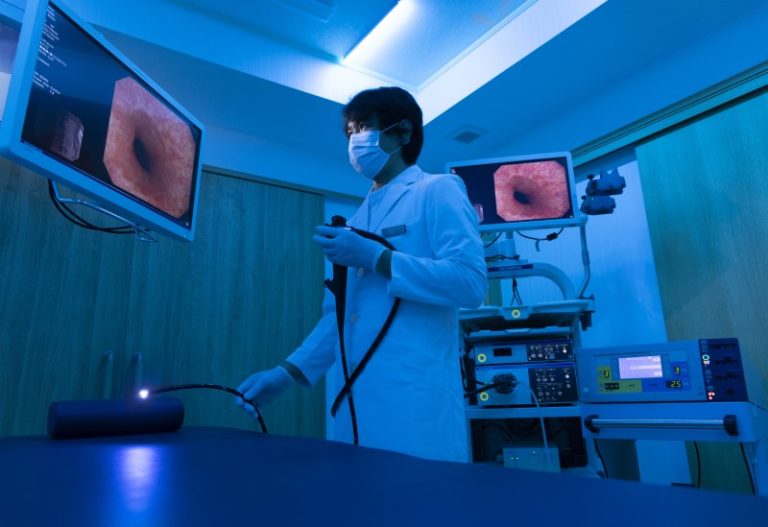

検査・診断

問診を行い、いつ頃からどのような症状が起こっているかなど、詳細にお訊きします。血便がある場合は、どのような状態の血便であったかを記録し、医師に詳細にお伝えください。スマホなどのカメラで状態を撮影しておくのも診断の参考となります。

大腸カメラ検査、腹部X線検査、CT検査、組織を採集して病理検査などを行います。特に大腸カメラ検査は、潰瘍性大腸炎に特徴的なびらん、潰瘍などの病変を医師が目で確認出来るため、重要な検査となります。

なお、CT検査が必要な場合は、連携する高度医療施設で検査を受けて頂きます。検査完了後、当院にて結果説明等を行います。

治療方法

潰瘍性大腸炎の治療は、活動期(再燃期)に出来るだけ早く症状を抑え寛解期に導き、寛解期にも適切な治療を行い、長く寛解状態を続けることを目指します。

活動期(再燃期)には、早く炎症を抑えるため、基本的な薬として5-ASA製剤(5アミノサリチル酸製剤)で炎症に関わるとされる活性酸素やロイコトリエンといった体内物質の産生を抑え、炎症を鎮めることを基本に、強い炎症が起こっている場合は、短期的にステロイド薬などの投与も行います。

寛解期にも、寛解維持療法として、服薬治療を続けます。必要に応じて、免疫抑制のために免疫調節薬や抗TNF-α抗体製剤、抗菌薬などを使用することもあります。

日常生活でのご注意

寛解期には、その状態を少しでも長く続くように、治療を続ける必要があります。この時期の治療を寛解維持療法と言います。しっかりと治療を続けることで、発病前のような日常生活を続けることが可能になります。

仕事、学業、家事といった日常に特に制限はありません。ただし、いくつかの気をつけるべきポイントがあります。

食事

寛解期の食事は、食べ過ぎや腸に負担のかかる食品などを極力避ける程度で、その他の食事制限は特にありません。

寛解期の食事は、食べ過ぎや腸に負担のかかる食品などを極力避ける程度で、その他の食事制限は特にありません。

運動

激しい運動は避けるようにしてください。ウォーキングなどの有酸素運動を30分程度続けることを習慣づけると、腸の活性化にも繋がります。

アルコール

寛解期では飲酒も適量であれば問題ありません。ただし、飲み過ぎは禁物です。

潰瘍性大腸炎と妊娠・出産

潰瘍性大腸炎があっても、きちんとコントロールして寛解期を保っていれば、妊娠・出産・授乳は可能です。実際にそうした患者様も少なくはありません。妊娠を希望されている方は、事前に妊娠した場合の治療継続方法や対処法についてなどを医師と話し合っておき、いざという時に慌てないようにしておきましょう。

また、妊娠から出産、授乳期にも潰瘍性大腸炎の治療は続けておく必要があります。自己判断で服薬を中止するようなことがあれば、母体が活動期(再燃期)に入ってしまうばかりではなく、胎児に影響が出てしまうこともあります。服薬についても事前に相談しておくことをお勧めします。

なお、厚生労働省による難病指定の疾患の治療では、治療費援助が適用されます。詳細はお住まいの地方自治体の窓口にお問い合わせください。

※軽症の場合は援助が適用外となることもあります。

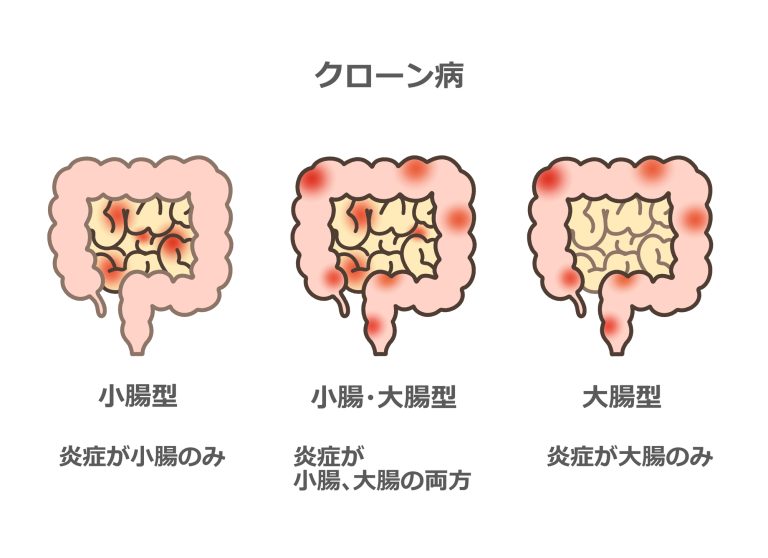

クローン病

クローン病とは

原因が分からないまま、口から肛門に至る消化管全体に、炎症が起こり、びらんや潰瘍などが生じます。特に炎症を起こしやすい場所は小腸と大腸で、病変の出きやすい場所によって、小腸型、小腸・大腸型、大腸型と分類されています。原因が不明で根治に至る治療法が無いため、厚生労働省に難病指定されている非特異性腸炎です。

原因が分からないまま、口から肛門に至る消化管全体に、炎症が起こり、びらんや潰瘍などが生じます。特に炎症を起こしやすい場所は小腸と大腸で、病変の出きやすい場所によって、小腸型、小腸・大腸型、大腸型と分類されています。原因が不明で根治に至る治療法が無いため、厚生労働省に難病指定されている非特異性腸炎です。

炎症などの症状が強く起こる活動期(再燃期)と症状が治まっている寛解期を繰り返すことが特徴で、自己免疫の異常によって、体内で腫瘍に出血性の壊死を起こさせるTNF-αという物質が大量に産生されることによって炎症が起こっていることまで判明しています。

発症のメカニズムや症状は潰瘍性大腸炎とよく似ていますが、潰瘍性大腸炎が大腸のみに発症するのに対し、クローン病は消化管全体に発症するところが異なります。

現在では適切な治療を行うことによって、寛解期の状態を長く続けることが可能になってきていますが、クローン病の場合、食事が炎症を悪化させる原因となったり、消化管全体の炎症によって栄養が不足したりといったケースがあり、専門医によって食事指導などを受けながら根気よく治療を続けて行く必要があります。

症状

消化管全体に炎症が及ぶため、症状は潰瘍性大腸炎より多岐に渡る傾向があります。しかし一般的には小腸や大腸に炎症を起こしやすいため、腹痛、下痢、血便といった腸症状に加えて発熱などの全身症状があります。また栄養不足による体重減少、肛門に炎症を起こすことで切れ痔や肛門の潰瘍、膿や粘血便などが起こることもあります。

消化管全体に炎症が及ぶため、症状は潰瘍性大腸炎より多岐に渡る傾向があります。しかし一般的には小腸や大腸に炎症を起こしやすいため、腹痛、下痢、血便といった腸症状に加えて発熱などの全身症状があります。また栄養不足による体重減少、肛門に炎症を起こすことで切れ痔や肛門の潰瘍、膿や粘血便などが起こることもあります。

症状が強く現れる活動期(再燃期)と寛解期を繰り返す疾患ですので、活動期には出来るだけ早く炎症を抑える治療を行い、寛解期にもその状態を維持するための治療を継続することが大切です。

合併症

通常は、消化管表層の粘膜層の浅い部分で炎症が起こりますが、そのまま進行させてしまうと、消化管深部にまで潰瘍が到達し、狭窄を起こし閉塞に至る、穿孔や膿腫(膿が溜まる)によって、他の臓器や皮膚表面までトンネル状に穴が通じる瘻孔などを起こす可能性があります。さらに稀にですが、大腸がん、肛門がんなどに悪性化する、潰瘍によって大量出血するなどのケースもあります。

さらに口腔や肝臓、胆道などの障害、結節性紅斑など、また消化器以外では関節や目、皮膚などにも炎症を起こすことがあります。

検査・診断

問診を行い、いつ頃からどのような症状が起こっているかなど、詳細にお訊きします。血便がある場合は、どのような状態の血便であったかを記録し、医師に詳細にお伝えください。スマホなどのカメラで状態を撮影しておくのも診断の参考となります。

大腸カメラ検査、腹部X線検査、CT検査、組織を採集して病理検査などを行います。特に大腸カメラ検査は、クローン病に特徴的な病変を医師が目で確認出来るため、重要な検査となります。

なお、CT検査が必要な場合は、連携する高度医療施設で検査を受けて頂きます。検査完了後、当院にて結果説明等を行います。

治療方法

クローン病は、食べ物によって炎症が悪化することがあります。そのため、まずは栄養療法を基本として、炎症に対応し、寛解期を維持するための薬物療法を行います。栄養療法、薬物療法では十分な効果を得られない場合や、合併症の状態によっては手術が必要になることもあります。

栄養療法

クローン病は、食物によって刺激され、炎症が起こったり悪化したりすることがあります。また、消化管の広範囲な炎症によって食物が摂取しにくくなると、栄養不足になってしまうこともあります。そのため、刺激を起こす食物の制限と栄養補給が大切な課題となります。

活動期(再燃期)には、状態によって栄養剤を投与し腸への負担を減らします。また、寛解期には、食事制限によって、炎症を起こすきっかけとなるものを避けて寛解状態を維持するようにします。

活動期の栄養剤投与には、経口投与による経腸栄養療法と、完全静脈栄養による方法があります。

経腸栄養療法は、液体の栄養剤を服用する方法で、状態によって消化の必要が無い消化態栄養剤または成分栄養剤を投与する場合と、少し消化の過程を経る半消化態栄養剤などを投与する場合があります。

完全静脈栄養法は、小腸全体に炎症が拡がってしまっている場合や、狭窄を起こして消化の過程を行えない場合などに適用します。

薬物療法

クローン病では、活動期(再燃期)には、基本的な薬として5-ASA製剤(5アミノサリチル酸製剤)で炎症を鎮めることを基本に、強い炎症が起こっている場合は、短期的にステロイド薬などの投与も行います。

クローン病では、活動期(再燃期)には、基本的な薬として5-ASA製剤(5アミノサリチル酸製剤)で炎症を鎮めることを基本に、強い炎症が起こっている場合は、短期的にステロイド薬などの投与も行います。

寛解期にも、寛解維持療法として、服薬治療を続けます。必要に応じて、免疫抑制のために免疫調節薬や抗TNF-α抗体製剤、抗菌薬などを使用することもあります。

日常生活でのご注意

症状の無い寛解期を出来るだけ長く続けるための治療が必要です。それによって、発症前とほとんど変わらない日常生活を送ることが可能です。仕事や学校、家事などには特に制限はありませんが、炎症のきっかけとなる食物を避けるための食事療法は続ける必要があります。

食事

脂質と食物繊維は消化に負担がかかりますので、出来る限り避けて、胃腸に負担の少ない低残渣食にします。寛解期にも食事制限は必要ですが、あまり神経質になりすぎないよう、栄養のバランスなども考慮した献立にすることをお勧めします。上記の脂質や食物繊維の少ないものの他、極端に冷たい食べ物や刺激物を出来るだけ避けるようにしましょう。

慣れないうちは、献立をスマートフォンのカメラなどで撮影して、医師や栄養士と相談する際に見せると栄養指導の参考になります。

運動

過激な運動は避けるようにしてください。その上で軽いウォーキングやストレッチなどの有酸素運動が状態を改善するために有効性があるという指摘があります。

アルコール

寛解期には、飲み過ぎを避けて適度な飲酒であれば、特に問題はありません。

※ただし、飲み過ぎは禁物です。

喫煙

喫煙は、クローン病を悪化させ、寛解期には再燃に導くことが判明しています。その他の健康被害もあるため、禁煙は厳守してください。

クローン病と妊娠・出産

クローン病であっても、きちんとコントロールして寛解期を保っていれば、妊娠・出産・授乳は可能です。実際にそうした患者様も少なくはありません。事前に妊娠した場合の治療継続方法や対処法についてなどを医師と話し合っておきましょう。

また、妊娠から出産、授乳期にも治療を続ける必要があります。自己判断で服薬を中止するようなことがあれば、母体が活動期(再燃期)に入ってしまうばかりではなく、胎児に影響が出てしまうこともあります。服薬についても事前に相談しておくことをお勧めします。

なお、厚生労働省による難病指定の疾患の治療では、治療費援助が適用されます。詳細はお住まいの地方自治体の窓口にお問い合わせください。

※軽症の場合は援助が適用外となることもあります。