逆流性食道炎とは

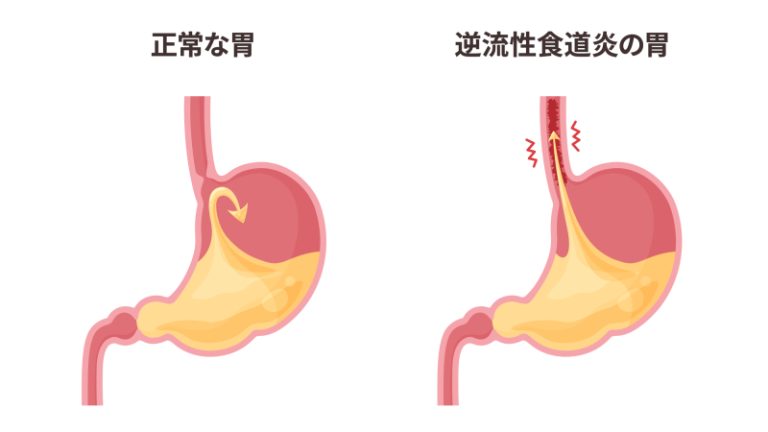

通常、食べたものは口である程度咀嚼し、食道から胃へとぜん動運動によって運ばれていきます。胃では、これを腸などが消化しやすいように、強い酸性をもつ胃液でドロドロに溶かしていきます。そのため、胃は自分の胃酸で自分を消化してしまわないような防御の仕組みを持っており、また胃の入り口には噴門という弁があり、胃の内容物が食道方向へ逆流しないように、下部食道括約筋が噴門をしっかりと締め付けています。

通常、食べたものは口である程度咀嚼し、食道から胃へとぜん動運動によって運ばれていきます。胃では、これを腸などが消化しやすいように、強い酸性をもつ胃液でドロドロに溶かしていきます。そのため、胃は自分の胃酸で自分を消化してしまわないような防御の仕組みを持っており、また胃の入り口には噴門という弁があり、胃の内容物が食道方向へ逆流しないように、下部食道括約筋が噴門をしっかりと締め付けています。

ところが、この働きのどこかに障害を起こして、噴門が緩み、胃の内容物が食道に逆流してしまうことがあります。この状態を胃食道逆流症(GERD)と言います。食道の粘膜は胃の粘膜のように胃酸の働きから自分を守る仕組みがありませんので、強い酸性によって炎症を起こし、びらんなどの状態が見られるようになると、逆流性食道炎となります。

逆流性食道炎は、食生活の変化などによって近年日本でも増加傾向にある疾患です。

放置してしまうと食道がんを起こすリスクが高くなりますので、胃酸を抑える薬などで、炎症を抑える治療を行いながら、食生活などの生活習慣の改善に取り組み、再発を繰り返さないようコントロールしていきます。

代表的な症状

以下のような症状が続く場合、逆流性食道炎が疑われます。

- 胸焼けや胸痛(心窩部痛)がある

- げっぷや呑酸(すっぱいげっぷ)が続く

- 胃がもたれる

- のどの違和感や痛み、咳がある

- のどのつかえや飲み込む時にひっかかるような感じがある

逆流性食道炎を起こす原因

食道裂孔の緩み

胸腔と腹腔を隔てている横隔膜には、食道などの通り道として、食道裂孔という穴が空いています。この食道裂孔は通常食道が通るぎりぎりのスペースしかなく、胃の内容物が食道へ逆流することを防止する役割の一端を担っています。

しかし、加齢など、何らかの理由で横隔膜に緩みが生じ、食道裂孔も緩んでしまうと逆流を起こしやすい状況となります。この緩んだ部分から胃の一部が飛び出してしまい、食道裂孔ヘルニアという状態になることがありますが、これも逆流を起こす原因となります。

下部食道括約筋(LES)の弛緩

食道の下部、胃との境目には下部食道括約筋という筋肉があります。これは不随意筋で普段は噴門をぎゅっと締め付けて胃の内容物が逆流しないようにしており、食物が近づいただけ緩んで胃の方向へと通す仕組みになっています。この括約筋が加齢などの理由で緩んでしまうことが逆流の原因となります。

腹圧の上昇

肥満や妊娠、力仕事、前屈みの姿勢をとる頻度が多い、下着やベルトなどで腹部をきつく締め付けるなどで、腹圧が高い状態が続くことも逆流の原因となります。

蠕動運動の衰え

食道から大腸までの消化管は、常にぜん動運動があり、食べたものを肛門方向へと運んでいます。食道でこのぜん動運動の力が弱まってしまうと、何かの拍子に逆流した胃の内容物が胃に戻るまでに時間が掛かるようになり、炎症を起こしたり悪化したりする原因となります。

内服薬の副作用

普段内服されている薬品の中には、筋肉の緊張を緩めるタイプのものがあります。喘息や血圧、心疾患などの治療薬にそのタイプが含まれていることがあります。もし、何かの治療薬を服用するようになってきてから逆流性食道炎が始まったり、悪化してきたりした場合、その治療薬の働きによって起こっている可能性があります。

かかりつけの医師に相談して、治療薬を別のタイプのものにする、逆流性食道炎の症状を抑える薬を追加する、生活習慣の見直しの指導を受けるなどの対応をしてもらうようにしましょう。

逆流性食道炎の検査

逆流性食道炎が疑われる場合は、胃カメラ検査によって食道の粘膜の状態をしっかりと観察し、炎症の程度や範囲を把握しておくことで、適切な治療方針を決定していきます。また、逆流の原因の一つである食道裂孔ヘルニアなどの有無も確認出来ます。

逆流性食道炎が疑われる場合は、胃カメラ検査によって食道の粘膜の状態をしっかりと観察し、炎症の程度や範囲を把握しておくことで、適切な治療方針を決定していきます。また、逆流の原因の一つである食道裂孔ヘルニアなどの有無も確認出来ます。

もし、食道で疑わしい病変を見つけた場合には、胃カメラの先端についた器具でその組織の一部を採集し、病理検査を行うことも出来ます。

当院では、これまで多くの内視鏡検査の経験を持ち、日本消化器内視鏡学会の専門医・指導医を務める医師が、高性能な内視鏡装置を駆使して、スピーディーで正確な検査を行います。そのため、辛いと言われがちの胃カメラ検査も、患者様の負担を極限まで軽減して行うことが出来ます。また、どうしても気になる方には鎮静剤を使用して、うとうとと眠っているような状態で検査を受けて頂くことも可能ですので、逆流の症状に悩んでいる方も安心してご相談ください。

逆流性食道炎の治療

逆流性食道炎は、胃食道逆流症のうち炎症からびらんや潰瘍が起こっている状態のものです。その他に、胸焼けや呑酸といった症状はあるのに胃カメラで検査をすると炎症やびらんが無い非びらん性胃食道逆流症(NERD)という状態もあります。このどちらも、現れる症状は同じで、治療法も同じになります。

薬で症状は押さえ込むことが出来ますが、原因となっている生活習慣を改善しなければ再発を繰り返しやすいのがこの病気です。

治療法としては、胃酸の分泌を抑える薬を服用しながら、食事、肥満、姿勢などの生活習慣の改善に取り組むことで再発予防を行います。

薬物療法

胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)やヒスタミンの働きを抑えるH2ブロッカーといった薬を中心にして、症状によってはぜん動運動機能を改善する薬、食道粘膜を保護する薬などを処方します。

胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)やヒスタミンの働きを抑えるH2ブロッカーといった薬を中心にして、症状によってはぜん動運動機能を改善する薬、食道粘膜を保護する薬などを処方します。

胃酸分泌が減ると、炎症の症状は短期間で改善していきますが、生活習慣なども改善しておかなければ、すぐに再発してしまいます。そのため服薬はしっかりと治るまで続ける必要があります。

ごく稀に手術が必要になることもありますが、ほとんどの場合は投薬と生活習慣の改善でコントロールすることが可能です。

生活習慣の改善

再発防止のためには、生活習慣の改善が必須となります。まずは胃酸を過剰に分泌するような食物、例えば脂肪分の強いもの、酸っぱいもの、チョコレートやケーキなどの甘い物、唐辛子などの香辛料などを減らす必要があります。

その他、座って仕事をする人は椅子やデスクの高さの調整、パソコンのディスプレイやキーボードの位置の調整などで猫背を解消するようにしましょう。また、肥満は腹圧を上げる原因ともなりますので、適正体重をキープすること、きつすぎる衣服を着ないことなども大切です。