過敏性腸症候群

(IBS)について

検査をしても、特に炎症や潰瘍などの病変が認められないのにも関わらず、慢性的に下痢や便秘を繰り返し、その他にも腸の不快な症状が続く場合、過敏性腸症候群(IBS)を疑います。いわば、機能性ディスペプシアの下部消化管版の様なものです。不快な症状としては突然の腹痛や下痢、お腹が張っておならが出やすいといったもので、便に関する症状が多く、日常生活の質(QOL)が大きく低下します。適切な治療を受けることで、しっかりと改善していく疾患です。このような症状にお悩みの方はお早めに当院を受診してください。

検査をしても、特に炎症や潰瘍などの病変が認められないのにも関わらず、慢性的に下痢や便秘を繰り返し、その他にも腸の不快な症状が続く場合、過敏性腸症候群(IBS)を疑います。いわば、機能性ディスペプシアの下部消化管版の様なものです。不快な症状としては突然の腹痛や下痢、お腹が張っておならが出やすいといったもので、便に関する症状が多く、日常生活の質(QOL)が大きく低下します。適切な治療を受けることで、しっかりと改善していく疾患です。このような症状にお悩みの方はお早めに当院を受診してください。

過敏性腸症候群の症状

過敏性腸症候群は、慢性的に起こる便通異常を中心として、腹痛、腹部の不快感などが伴います。基本的に、下痢を中心とした症状が多い下痢型、便秘を中心とした症状が多い便秘型、下痢と便秘を交互に繰り返す混合型、腹部膨満感などが続く分類不能型と大きく4つの型に分類出来ます。

過敏性腸症候群は、慢性的に起こる便通異常を中心として、腹痛、腹部の不快感などが伴います。基本的に、下痢を中心とした症状が多い下痢型、便秘を中心とした症状が多い便秘型、下痢と便秘を交互に繰り返す混合型、腹部膨満感などが続く分類不能型と大きく4つの型に分類出来ます。

腹痛は差し込むような痛みを感じる人と、ずっと続く鈍痛を感じる人に分かれます。さらに腹部膨満感のある人は、膨満感と共に、お腹がごろごろと鳴ったり、おならが出やすくなる、いわゆるガスっ腹になったりします。

この疾患の特徴は、いずれの型においても、排便によってこれらの症状が一時的に大きく改善することです。

症状が起こるのは、食事をきっかけになることが多く、睡眠中にはあまり症状が起こらないという特徴あがります。またお腹の働きは自律神経が大きく関係していますので、自律神経を乱すようなストレスも大きく関与しています。同時に頭痛や疲労感、抑うつなどの症状が現れることもあります。このようなことから、気分の問題として軽視されがちですが、機能性ディスペプシアと同様、腸管の機能や腸管をコントロールする機能などに異常が起こっていることが多く、4つのタイプそれぞれに合わせてしっかりと治療を行う必要があります。

◆下痢型

突然、強い腹痛と、差し迫った便意が起こり、下痢が始まります。そのため通勤通学の電車やバスの中、試験中、会議中など、トイレに行きにくい状況が不安になって、さらにその緊張により症状が起こりやすくなるという悪循環が社会的行動に支障を来すことになります。気持のせいと諦めないで、出来るだけ早く受診して治療しましょう。

◆便秘型

強い腹痛が起こり、トイレに行っても便が出ないか、出てもウサギの糞のようなコロコロと丸い小さな便になります。そのため、残便感があります。緊張のために腸管が痙攣を起こして便が出にくい状況になっていると考えられます。

◆混合型

便秘と下痢を繰り返し、症状が変化する型です。

症状を起こすきっかけ

機能性ディスペプシアと同様、消化管自体の機能の異常、ぜん動運動の異常、知覚過敏、脳腸相関による症状などが原因となっているため、消化管の機能をコントロールする自律神経の乱れによって症状が起こります。そのため、強いストレスなどが発症のきっかけとなることが多いのです。

さらに感染性の腸炎をきっかけに過敏性腸症候群が発症するという報告もあります。これによって何らかの免疫異常も関連するのではないかと考えられています。

過敏性腸症候群の診断

まずは問診によって、いつ頃から、どのような症状が起こっているか、症状の起こる頻度やどのようなきっかけで起こるのか、既往症、家族歴、服用中のお薬などについて詳細にお伺いします。

まずは問診によって、いつ頃から、どのような症状が起こっているか、症状の起こる頻度やどのようなきっかけで起こるのか、既往症、家族歴、服用中のお薬などについて詳細にお伺いします。

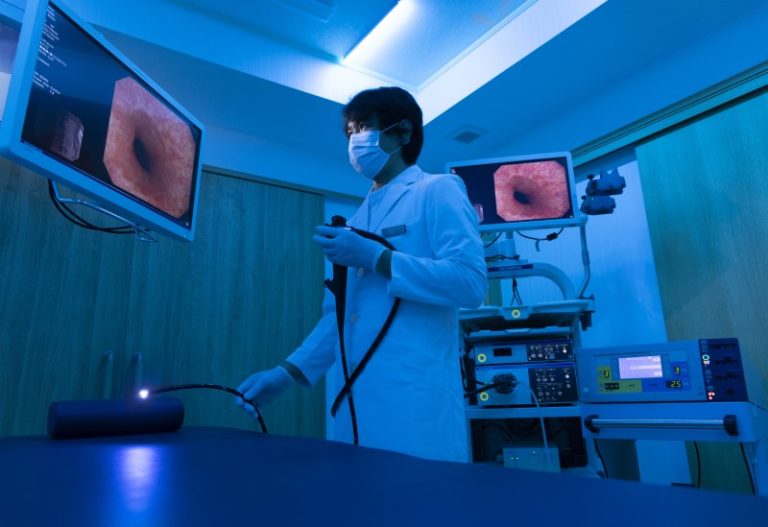

消化器疾患の症状は、疾患の種類によらず共通するものが多く、まずは血液検査や大腸カメラ検査などによって、炎症、潰瘍といった原因となる病変が起こっていないかどうか、除外診断を行います。除外診断の結果、器質的な異常が発見されない場合、過敏性腸症候群が疑われます。

過敏性腸症候群が疑われる場合は、国際的な学会組織である国際消化器病学会の機能性消化管障害(FGID)の専門部会であるRome部会が2016年に定めたRome IV基準に当てはめて診断を行います。Rome IV基準の概要は以下の通りです。

Rome Ⅳ(R4)基準

ここ3か月の間で、月4日以上、腹痛と共に以下の1.~3.のうち2つ以上の症状が当てはまること

- 排便と症状が関連する(便意と共に症状が起こったり、排便と共に治まったりする)

- 排便頻度の変化を伴う(便秘になったり、下痢になったりする)

- 便性状の変化を伴う(軟便、水便、硬い便、ウサギの糞状の便など)

6か月以上前から症状が現れており、直近の3か月間、この基準を満たしていること

なお、あくまでも診断の基準であり、激しい症状に悩んでいる場合は、早期の治療開始を大切にしますので、6か月基準に当てはまらなくとも、柔軟に対応は可能です。お悩みの方はお早めにご相談ください。

過敏性腸症候群の治療

過敏性腸症候群は機能性消化管障害の一種で、器質的な異常が無いため、つい軽く見てしまいがちです。しかし、それによって大きく生活の質(QOL)が低下しがちですので、患者様の悩みは深いものがあります。特に女性に多い傾向のある疾患ですので、便の悩みはなかなか人に相談しにくく、また理解してもらいにくい疾患でもあります。

原因はよく分かっていないため、根治療法はまだ発見されていませんが、早めに治療を開始することで、良い状態を続けることが出来るようになります。

しかし、その状態に至るまで、時間がかかる場合もありますので、諦めずにしっかりと治療を続けて行くことが大切です。

症状を改善するような薬物治療に加え、生活習慣の改善、ストレスの解消など様々な面から治療や指導を行います。

当院では、4つの型に合わせて、様々なお悩みのあるこの疾患に対して、丁寧にお話をお訊きした上で、その人その人に合わせた治療を行っております。お悩みのことがありましたら、何でもご相談ください。

生活習慣の改善

過労や生活リズムの乱れは、自律神経の乱れを招きます。不規則な生活、睡眠不足といった状態は疲労を蓄積し、ストレスなども溜まりやすくなります。出来る限り、規則的な生活、しっかりと休養を取るといった生活リズムの調整、身体を冷やさず、毎日ゆったりと入浴するなどでリラックスを心がけてください。

食事

消化器症状があるのに、辛い香辛料の多い食べ物を摂り過ぎたり、疲れたからといってアルコール飲料を過度に飲んで眠ったりといった食事習慣は、症状を誘発する原因ともなります。また、食事時間の不規則さも、腸の機能の乱れを呼びます。出来るだけ規則正しい時間に適切な量の食事を1日3度しっかりと摂るようにしてください。また、水分や食物繊維の補給も忘れないようにしてください。

消化器症状があるのに、辛い香辛料の多い食べ物を摂り過ぎたり、疲れたからといってアルコール飲料を過度に飲んで眠ったりといった食事習慣は、症状を誘発する原因ともなります。また、食事時間の不規則さも、腸の機能の乱れを呼びます。出来るだけ規則正しい時間に適切な量の食事を1日3度しっかりと摂るようにしてください。また、水分や食物繊維の補給も忘れないようにしてください。

運動療法

運動をすることによって、腸の機能は整います。しかし、激しい運動、無酸素運動はかえって肉体的ストレスを起こします。ウォーキングなどの有酸素運動や、身体の隅々までしっかりと伸ばすストレッチなどは腸を整えるために有効です。

薬物療法

日常生活に支障を来すような、様々な症状を改善するために、その人その人の症状に合わせて薬を処方します。過敏性腸症候群は、非常に幅広い症状がありますので、一概にこの薬なら有効というものはありません。場合によっては漢方薬や乳酸菌・酪酸菌製剤などを使用する場合もあります。さらに新しいメカニズムで作用する効果的な薬も登場しています。まずは診察や検査によってその方のタイプを見極めて、処方を決めていきます。何かお困りのことがありましたら、何でもお気軽にお訊ねください。